Una de las dudas principales que nos surge a todos cuando nos acercamos al budismo por primera vez concierne a sus diferentes ramas. El budismo tal y como se practica en Tailandia difiere considerablemente de la austeridad del zen japonés que, a su vez, contrasta con el colorido simbolismo tibetano. A poco que profundizamos un poco más, dos palabras se empiezan a repetir: jinayana y majayana. ¿Son estos dos budismos diferentes? ¿O acaso se basan en una reforma posterior al tiempo del Buddha, como sucede con los protestantes y los católicos? ¿Se debe quizá a una diferencia entre quién debía liderar la orden tras fallecer su fundador, como sucede con los musulmanes chiítas y sunnitas? El budismo tiene su propia y única explicación.

Contenidos

- El jinayana y el majayana: el contexto

- Motivación

- Métodos: los tres entrenamientos superiores

- Resultado

- ¿Vehículo grande, vehículo pequeño?

1. El jinayana y el majayana: el contexto

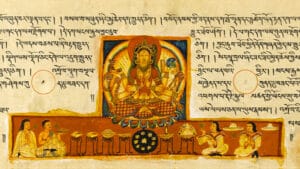

Majayana y jinayana se refieren al tamaño del vehículo (yana) utilizado por el practicante. En este sentido, vehículo se refiere al conjunto de prácticas espirituales ―físicas, verbales y mentales― que el Buddha enseñó como medio para alcanzar el nirvana, el estado de perfección del ser, libre de todo sufrimiento.

Históricamente, ambos yanas se practicaban en el mismo monasterio, tal y como relatan algunos peregrinos chinos de los siglos IV y VI de nuestra era. ¿De dónde proviene entonces esta diferenciación de enseñanzas?

El Buddha no dio una sola enseñanza. Al contrario, durante los 45 años de vida pública en los que se dedicó a enseñar el Dharma ―las enseñanzas hacia la liberación― encontró y se relacionó con multitud de personas: algunas de capacidades extraordinarias, otras más humildes; practicantes espirituales avanzados y principiantes que tenían una familia y un negocio que mantener; adeptos incondicionales y devotos de otras filosofías. En todos los casos, el Buddha entregaba a cada persona un mapa espiritual que encajaba perfectamente con las capacidades y situación vital en la que se encontraba su oyente.

Todas las enseñanzas del Buddha fueron memorizadas por algunos de sus discípulos más cercanos, que más tarde las registraron en formato escrito. Con el establecimiento del Buddhadharma como una de las tradiciones espirituales principales de la India ―y posteriormente del sur y norte de Asia― surgieron multitud de universidades, académicos y eruditos que recopilaron estas enseñanzas, las analizaron y sintetizaron en diferentes manuales y comentarios.

De esta síntesis surgieron dos tradiciones marcadas. Una dio lugar al canon pali y la otra al canon sánscrito. El canon pali devendría en la base de lo que hoy conocemos como jinayana, mientras que el canon sánscrito se convertiría en la base para el majayana. El primero se extendió y asentó en el sudeste asiático ―Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Sri Lanka―, mientras que el segundo lo hizo por todo el norte ―Tíbet, China, Mongolia, Nepal, Bután, Japón y Corea―.

Sin embargo, la diferencia entre ambos no se limita al idioma del discurso o zona geográfica. Es en su contenido en lo que principalmente difieren estos dos conjuntos de enseñanzas. Aunque una presentación extensa de estas diferencias a nivel de contenido necesitaría (y merece) mucho más espacio del que aquí le dedicamos, algunas de las más significativas son la motivación, los métodos y el resultado.

2. Motivación

Motivación es una palabra que se repite como un mantra en las enseñanzas majayana, y por una buena razón: de nuestra motivación depende todo lo que hagamos. Si queremos algo, nuestra motivación nos lleva a poner los medios para lograrlo, ya sea en lo mundano o en lo espiritual.

La motivación en el jinayana consiste en liberarse del sufrimiento. De acuerdo con las enseñanzas del Buddha, todo lo que conocemos como felicidad hoy en día no es más que un placer transitorio, que inevitablemente terminará y nos dejará con ganas de más. Además, por nuestra percepción distorsionada de la realidad, nos comportamos de maneras físicas, verbales y mentales que solo crean las causas para que estemos insatisfechos y, en el peor y más común de los casos, suframos física o mentalmente. Los jinayanas buscan liberarse de este tormento sin fin, terminar con todo su sufrimiento.

El majayana incluye esta aspiración de liberarse del sufrimiento completamente, pero la lleva un paso más allá: no solo yo estoy sufriendo, sino que los infinitos seres que pueblan el universo están en la misma (o peor) penosa situación en la que yo me encuentro. Conmovidos por el inmenso sufrimiento de todos los seres, los practicantes majayanas desarrollan la motivación de no solo liberarse del sufrimiento, sino de desarrollar todas las virtudes para poder ayudar a otros a salir de la angustia de la existencia cíclica.

3. Métodos: los tres entrenamientos superiores

Ambos vehículos o yanas desarrollan los llamados Tres Entrenamientos Superiores:

1) La conducta ― El primero consiste en cultivar la conducta, o la disciplina física y verbal que se abstiene de dañar a otros.

2) La absorción meditativa ― El segundo desarrolla la absorción meditativa en objetos virtuosos, como la concentración ―shamatha―, el amor bondadoso ―metta― y la compasión ―karuna―.

3) La sabiduría ― El último es la sabiduría, mediante la que se investiga la naturaleza última de la realidad ―vipashyana―, ya sea del sujeto, en el caso jinayana, o de todos los fenómenos, en el majayana. De manera adicional, el majayana incluye la práctica de las virtudes trascendentales o paramitas como método para desarrollar las cualidades excelentes.

4. Resultado

El practicante jinayana aspira al estado de arjat ―el conquistador del enemigo―, en el que ha extinguido todas sus aflicciones, el egocentrismo, y ha neutralizado la creencia en un falso “yo”. El arjat ya no tiene que reencarnar nunca más, y cuando su cuerpo muere, su mente se funde con la realidad última, llena de gozo, luminosidad y espaciosidad.

El majayana, en cambio, no se contenta con la liberación individual. Si todos los seres están sufriendo igual que yo, argumentan, no sería compasivo abandonarlos a su suerte. Por ello, el bodhisattva ―un aspirante a buddha― rechaza el nirvana “estático” del jinayana, del que sale impulsado por la compasión que ha desarrollado en el camino. Se enfoca en ir más allá de esa paz personal; su meta es permanecer en el mundo sin sufrir sus limitaciones, al tiempo que ayuda a otros a alcanzar ese mismo estado. El majayana, en resumen, aspira a alcanzar la budeidad ―el estado último de perfección del ser, libre de todo sufrimiento, egocentrismo o concepción errónea―, y está dotado de todas las virtudes con las que poder beneficiar a todos los seres.

5. ¿Vehículo grande, vehículo pequeño?

A primera vista, podría parecer que la tarea jinayana es menos admirable que la del majayana o incluso egoísta. Esta apariencia quedó plasmada en el matiz que, poco a poco, fue contaminando el término jinayana. Jinayana dejó de ser el camino estrecho (tal y como se conocía hasta entonces; nada malo en que sea estrecho, simplemente lo es) para pasar a ser el camino pequeño… con la consiguiente connotación negativa.

Sin embargo, para contrarrestar este error tenemos que remitirnos a las enseñanzas originales del Buddha: para cada persona, un mapa espiritual. Si las enseñanzas están adaptadas a los oyentes, despreciar algunas de ellas por no ser tan ambiciosas como otras es tan ridículo como menospreciar la comida que se le da a un bebé argumentando que es poco comparada con la ración de un adulto. Simplemente, es el alimento que en ese momento puede aprovechar ese ser.

Como consecuencia, muchos textos y maestros utilizan las palabras shravakayana o theravada como sinónimos (no peyorativos) de jinayana. Shravakayana se refiere al vehículo de los “oyentes”, mientras que theravada ―la doctrina de los antiguos― alude a una de las 18 escuelas budistas jinayanas / shravakayanas que surgieron después del fallecimiento del Buddha histórico… y la única que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Shravakayana o majayana, poco importa. Como resume magistralmente ven. Thubten Chodron en su libro Un acercamiento al sendero budista, estas distinciones solo reflejan que el budismo tiene «muchas tradiciones, un solo maestro». Todos deberíamos celebrar la riqueza de tradiciones y diversidad de prácticas con las que cuenta el budismo actualmente, ya que suponen un abanico de posibilidades que permiten que diferentes personas, con diferentes capacidades y temperamentos, puedan desarrollar de manera holística su ser, y convertirse, de forma directa o indirecta, en una fuente de beneficio para todos los que les rodean.

Este junio de 2024 disfruta de un ciclo extraordinario de iniciaciones y enseñanzas presenciales sobre los yogas iluminados de la compasión impartidos por Su Santidad el 42.º Sakya Trizin Ratna Vajra y de Khenpo Rinchen Gyaltsen en el Centro Budista Sakya de Pedreguer (Alicante).

Toda la información la encontrarás en el siguiente enlace:

El Buddha de la Compasión: Iniciación y Retiro